円錐角膜

円錐角膜の症状・原因の説明です。

コンタクトレンズによる視力矯正や円錐角膜用のコンタクトレンズ処方、炎症止めや角膜保護の為の点眼処方を行っています。円錐角膜自体の治療は行っていませんが必要があれば、角膜専門施設へ紹介しております。

ご予約はこちら

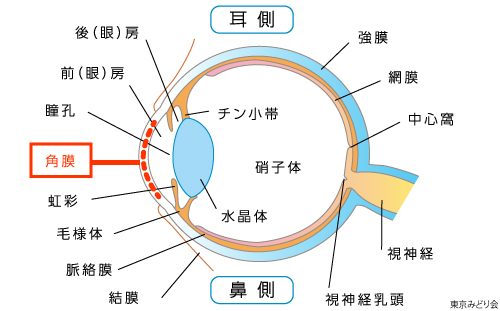

円錐角膜とは

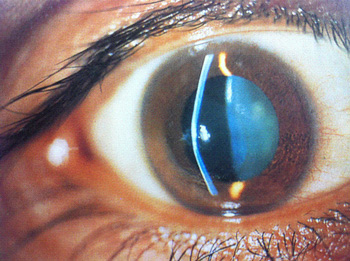

角膜に起こる非炎症性変性疾患で、角膜が薄くなり、前方へ円錐状に突出してくる進行性の病気です。

多くは両眼性で、初期の段階では診断がつきにくく乱視と診断されることもよくあります。進行の度合いは人により様々である為、何年もかけて進行する場合の他に数ヶ月の間に進行してしまうケースもあります。若年層の発症が多く、10代~20代が最も重くなり、その後は進行が徐々に治まっていくケースが一般的で、発症率は診断技術の向上により1000人に1人や2000人に1人とも言われています。

20歳前後頃まで眼鏡あるいはソフトコンタクトレンズで矯正できた視力が矯正できなくなり、眼科を受診して診断されることが多くあります。

主な原因

現在様々な研究がおこなわれていますが、はっきりした原因はわかっていません。一般的には、遺伝性の病気ではないと考えられています。発症に性差(日本では男性:女性=3:1)があるため、ホルモンとの関連が推測されていますが、まだ確定しておらず、目をこする癖やアトピーとの関係が深いとも言われています。

主な症状

初期症状として視力低下や歪みが挙げられますが、ごく初期にはまぶしさや光に過敏になる等、軽い変化が生じるだけです。右目と左目の症状に差があることもあります。

病気が進行して角膜の突出が強くなり、角膜に濁りが生じると視力が著しく低下します。また、角膜に浮腫(腫れ)がおこって突然視力が低下することもあります。角膜が円錐状に突出することによって、角膜の内面にある弾性繊維の膜に小さい裂け目が生じておこります。腫れは数週間から数ヵ月間続きますが、裂け目が修復されると徐々に瘢痕組織に置き換わります。

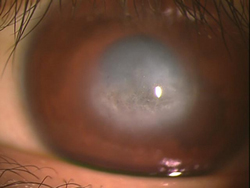

※急性水腫

角膜の突出が大きくなると、角膜の内側が一部破れて目の中の水分が角膜に入りこみ、白くに濁ることがあります。これを急性水腫といいます。急激に視力が低下しますが、にごりは改善されることがあるため保存的に治療を行います。

検査法

■前眼部解析装置(Pentacam)

角膜形状解析等の検査を、約2秒・1回の測定で正確に行え、角膜乱視の測定やコンタクトレンズのフィッティングシュミレーション、円錐角膜(角膜が前方に突出する病気)等の早期発見を目的として使用されています。

治療法

●手術での治療

コンタクトレンズが装用できない、あるいは装用してもコンタクトレンズで視力が出ない状態まで進行した場合には、角膜移植が必要になります。国内ではアイバンクに登録し、ドナーが見つかれば角膜移植手術を受けることが出来ます。

近年では薬剤と紫外線を使ってコラーゲンを強化する角膜クロスリンキングやICR(角膜リング挿入術)という手術法もあります。

しかし、中には手術後コンタクトレンズを装用しないと視力が得られないことや、自分の体が移植した角膜を攻撃する拒絶反応で角膜が混濁する場合もあります。どのような手術でも拒絶反応、感染、視力低下などの合併症が起こる可能性はあるので、結果が必ず保証されているというわけではないようです。

(当院では手術は行っておりませんが、診察の上他院を紹介致します。)

円錐角膜の視力矯正法

当院では円錐角膜に対しての手術などは行っておらず、そのため全てコンタクトレンズを処方しています。

しかし、コンタクトレンズの処方は治療効果がなく、低下した視力を改善させるのが目的であり、程度(重症度)によって視力を矯正していきます。

●一般のハードコンタクトレンズによる視力矯正法

軽度の場合は、眼鏡やソフトコンタクトレンズの装用で良好な視力を得ることが出来ます。中等度になってくると多くの場合は、不正乱視のため眼鏡やソフトコンタクトレンズを装用しても視力が得られず、ハードコンタクトを装用することにより不正な角膜表面を滑らかになるようレンズで覆うことで良好な視力を得ることが出来ます。

●専用のハードコンタクトレンズによる視力矯正法

円錐角膜が進行すると突出した角膜にコンタクトレンズが乗らずに落ちてしまうことや、突出部とコンタクトレンズが擦れることによって異物感を生じてしまい装用出来ないこともあります。

そのような場合には円錐角膜専用の特殊レンズを装用し、視力矯正を行います。

さらに、「ピギー・バック法」というソフトコンタクトレンズの上にハードコンタクトレンズを重ね、二重装用して視力を得る矯正方法もあります。

また、年に数回の眼科定期健診で、コンタクトレンズのチェックと進行の有無を調べることをおすすめしております。

上記は一般的な説明です。症状が気になる方は受診の上、医師に相談して下さい。

池袋サンシャイン通り眼科診療所では角膜の担当医による角膜専門治療を設けております。

-

院長: 堀 好子

(日本眼科学会認定 眼科専門医 医学博士)所属学会:日本眼科学会会員、日本眼科医会会員、日本角膜学会、 日本眼科手術学会、日本眼内レンズ屈折手術学会

経歴 昭和61年 岩手医科医学部 卒

平成2年 岩手医科大学大学院 卒平成3年 岩手県立大船渡病院 眼科医長

平成5年 岩手医科大学眼科助手

平成5年 ハーバード大学スケペンス眼研究所勤務

平成9年1月 東京歯科大学眼科勤務

平成9年6月 南青山アイクリニック勤務

平成20年 東京歯科大学市川総合病院勤務平成22年4月~ 池袋サンシャイン通り眼科診療所 管理医師就任

主な論文 The three-dimensional organization of collagen fibrils in the human cornea and sclera.(旧姓Komai)

-

初めての方でもご予約できます。

-

常勤: 新川 恭浩

(日本眼科学会認定 眼科専門医)所属学会:日本眼科学会、日本白内障屈折矯正手術学会、日本網膜硝子体学会、日本眼科手術学会

経歴 平成13年 熊本大学医学部 卒

平成14年 京都大学医学部 眼科学教室入局

平成14年 島田市立島田市民病院 勤務

平成20年 高松赤十字病院 勤務

平成22年 公益財団法人田附興風会 北野病院 勤務

平成26年10月~ 池袋サンシャイン通り眼科診療所 勤務 -

初めての方でもご予約できます。